「巻き爪」とは、爪の端が内側に曲がり込む状態のことです。巻き爪になると、爪が皮膚に食い込み、痛みや炎症を引き起こすこともあります。そのため、早めに原因を知り、正しいケアで悪化を防ぐことが大切です。

このページでは、巻き爪ができる原因や、日常でできる予防・セルフケアの方法をわかりやすく解説します。

巻き爪(まきづめ)とは?

巻き爪の定義と特徴

巻き爪とは、手や足の爪の端が内側に曲がり、皮膚に食い込んでしまう状態のことです。

その結果、「歩くと痛い」「靴を履くと当たって痛い」といったトラブルが起こります。

特に足の巻き爪は、悪化すると靴が履けなくなったり、歩くことが難しくなる場合もあります。

痛みを避けようとして体のバランスが崩れると、腰や膝に負担がかかり、腰痛の原因になることもあります。

巻き爪の一般的な誤解

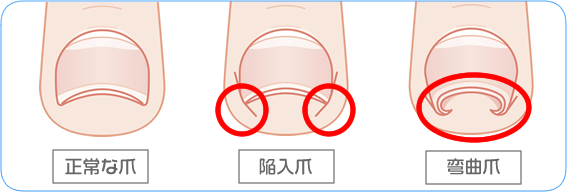

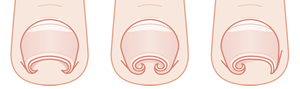

「巻き爪」と「陥入爪」についてご紹介します。巻き爪(弯曲爪)と陥入爪には以下のような違いがあります。

(1)弯曲爪(わんきょくそう)

「弯曲爪(わんきょくそう)」とは、爪が縦方向に強く曲がってしまい、爪先が「C字」や「逆U字」のように見える状態のことです。爪が厚く硬くなると、さらに丸まりやすくなり、皮膚を圧迫して痛みを感じることもあります。

ただし、弯曲していても痛みがない人も多く、靴下を履きづらい・爪が切りにくいといった日常の不便さだけで済む場合もあります。

(2)陥入爪(かんにゅうそう)

「陥入爪(かんにゅうそう)」とは、爪の端が皮膚に食い込んでしまう状態のことです。爪が皮膚を圧迫すると、赤く腫れたり、痛みや炎症を起こしたりすることがあります。

悪化すると、出血したり、皮膚が盛り上がって「肉芽(にくげ)」と呼ばれる組織ができることもあります。深爪や合わない靴、外からの強い圧迫などが原因になることが多いです。

巻き爪の原因

巻き爪を繰り返さないためには、まず「なぜ自分が巻き爪になったのか」を知ることが大切です。

原因を正しく理解することで、再発を防ぐためのケアや生活習慣の見直しがしやすくなります。

足に合わない靴による圧迫

小さめの靴や、つま先が細いハイヒールを履くと、爪の端に横から強い圧力がかかります。この圧力が続くことで、爪が内側へ曲がり、巻き爪の原因になることがあります。

また、長時間靴を履いたままの仕事や立ち仕事でも、爪が圧迫されやすく注意が必要です。

寒い季節に厚手の靴下を履くことはありませんか?靴のサイズがちょうど良くても、厚い靴下を履くことで靴の中がきつくなり、結果的に爪先を圧迫してしまいます。こうした“少しのきつさ”の積み重ねが、巻き爪を引き起こすことがあるのです。

爪の性質、爪の切り方

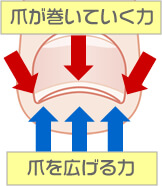

爪にはもともと、内側に向かって少し巻こうとする性質があります。一方で、歩くときには地面からの力が加わり、爪を外側へ広げようとします。

この「巻く力」と「広げる力」のバランスが保たれていることで、爪は正常な形を維持しています。しかし、巻く力のほうが強くなり続けると、次第に爪が内側へ曲がり、巻き爪になってしまうのです。

深爪

爪を深く切りすぎると、爪の先の白い部分(爪先)がほとんどなくなってしまいます。その結果、地面からの力を受ける面積が小さくなり、爪を広げる力が弱まります。

さらに、深爪によって爪先の皮膚が盛り上がると、爪が伸びる方向を妨げる“壁”のような状態になります。この壁に押し返されるようにして、爪が内側へ曲がり、巻き爪になりやすくなるのです。

お子さんでも、爪を深く切りすぎているケースがあります。そのままにしておくと、運動やランニングなどの刺激がきっかけで、爪の周りが腫れたり、巻き爪が進行してしまうことがあります。

巻き爪の原因について、さらに詳しい情報は以下の記事で紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

巻き爪の予防方法・日常ケア

巻き爪を防ぐためには、日常の中でのちょっとした習慣が大切です。

とくに「爪の正しい切り方」を意識することで、巻き爪の予防につながります。

ここでは、毎日のケアで実践できる予防のポイントをご紹介します。

【1】爪の正しい切り方「スクウェアカット」

巻き爪になったとき、「どのように爪を切ればいいのか」と迷ったことはありませんか?

実は、爪の切り方は巻き爪を防ぐうえで最も大切なセルフケアのひとつです。

痛みを和らげようとして、爪の端を深く切ってしまう方がいますが、これは逆効果です。

一時的に痛みが軽くなっても、爪が伸びるときにさらに皮膚へ食い込み、症状を悪化させることがあります。

巻き爪を防ぐには、「スクエアカット」がおすすめです。

スクエアカットとは、爪の先端を皮膚と水平にまっすぐ切り、両端の角を残す切り方です。

爪の端を丸く切りすぎないようにし、角を少し残すことで、爪が皮膚に食い込みにくくなります。

また、爪を伸ばしすぎるのもよくありません。

爪先の白い部分を1ミリほど残して、定期的に整えるようにしましょう。

「深爪をしない」「伸ばしすぎない」――この2つを意識するだけでも、巻き爪の予防につながります。

セルフケアには、市販の巻き爪用爪切りを使うとより安全に整えられます。

【2】靴のサイズに注意する

巻き爪を防ぐためには、自分の足に合った靴を選ぶことがとても大切です。

小さすぎる靴はもちろんNGですが、大きすぎる靴も注意が必要です。歩くたびに足が前後に動き、親指が靴の先にぶつかることで、爪が圧迫されて巻き爪の原因になることがあります。

靴を選ぶ際は、つま先に5〜10mmほどのゆとりがあり、土踏まずがしっかりフィットしているかを確認しましょう。

また、サイズが合っていても、靴ひもをゆるく結んだままだと効果が半減します。しっかり固定することも忘れずに。

特に女性の場合、見た目を優先して先が細いパンプスやハイヒールを選ぶことがありますが、これも巻き爪の大きな原因です。

爪は意外と柔らかく、両側から強く圧力をかけ続けると変形してしまいます。

靴のつま先が狭くなっているデザインは、できるだけ避けるようにしましょう。

【3】歩行の刺激が巻き爪予防につながる

爪には、本来わずかに内側へ曲がろうとする性質があります。

その力を抑えて健康な形を保っているのが、歩行による下からの圧力です。

歩くことで、足の爪には地面から「爪を広げる力」が加わります。

この刺激が爪の形を平らに保ち、巻き爪の予防につながります。

デスクワークなどで歩く機会が少ないと、この刺激が減って爪が徐々に内側へ曲がってしまうことがあります。

外出時に少し遠回りして歩くなど、日常生活の中で無理なく足を使う習慣を心がけましょう。

巻き爪の対処法

「巻き爪が痛くて歩けない…」そんなお悩みを抱えていませんか?

まず大切なのは、自分の巻き爪の状態を正しく知ることです。

軽い症状なのか、炎症を伴っているのか、あるいはすでに重度に進行しているのかによって、必要なケアや施術方法は変わります。

自己判断で市販の器具やセルフケアを試すと、かえって悪化するケースもあります。

痛みや違和感を感じたら、早めにフットケアの専門家へ相談し、今の状態に合った方法を提案してもらいましょう。

一時的なセルフケア

すぐに病院にいけない場合など、セルフケアによる対処法をご紹介します。

【1】爪をちょうど良い長さに保つ

深爪をしている場合、コットンパッキングやクリップによる対応ができないこともあるので、まずは爪を適切な長さに伸ばすことから始めてみてください。

【2】コットンパッキングによる応急処置

巻き爪の痛みを一時的に和らげる方法として、コットンパッキングがあります。

お風呂上がりなど、爪が柔らかくなっているタイミングで行うのがポイントです。

清潔な乾いたコットン(綿)を米粒ほどに丸め、爪の角と皮膚の間にやさしく差し込みます。

食い込んだ爪を少し持ち上げることで、皮膚との間にすき間ができ、痛みが軽減されます。

この処置を繰り返すうちに、爪が肉に刺さらなくなり、炎症の悪化を防ぐことにもつながります。

ただし、無理に綿を詰め込みすぎないことが大切です。

爪が薄い方やデリケートな皮膚の方は、少量ずつ行いましょう。

痛みが強い場合や出血している場合は、すぐにフットケア専門店や医療機関に相談してください。

巻き爪が痛い時に、自分でできる応急処置について教えてください。

巻き爪が痛い時に、自分でできる応急処置について教えてください。

【3】テーピングで皮膚を守る応急ケア

軽度の巻き爪であれば、テーピングによって爪の食い込みを軽減できる場合があります。

目的は、爪に押されている皮膚をやさしく引き下げ、爪との接触を減らすことです。

方法は簡単です。

- 皮膚を清潔にしたあと、爪の角が食い込んでいる部分の皮膚にテープを貼ります。

- そのまま皮膚を少し下方向に引きながら、足の指の根元に向かってらせん状に巻きつけます。

- テープの張力で皮膚が下に引かれ、爪とのすき間が生まれて痛みがやわらぎます。

ただし、強く引っ張りすぎると皮膚が擦れてしまうため、軽くテンションをかける程度にとどめましょう。

また、炎症や出血がある場合はテーピングを避け、早めに専門家に相談することをおすすめします。

【4】巻き爪矯正・補正器具を使う

市販の巻き爪用クリップ(補正器具)を使って、爪のカーブをゆるやかに整える方法です。

一般医療機器として販売されており、自分で装着・取り外しができる点が大きなメリットです。

クリップの両端にあるフックを爪先に引っ掛け、テープで固定します。

形状記憶合金が「まっすぐに戻ろうとする力」を利用して、巻いた爪を少しずつ持ち上げていきます。

ただし、深爪をしている場合は装着できません。

また、爪の厚さ・幅・カーブの強さによっては、うまく固定できないこともあります。

その場合は、無理に装着せず、フットケア専門家や医療機関で相談し、爪の状態に合った方法を選びましょう。

巻き爪補正のQ&A【10問】

巻き爪補正のQ&A【10問】

医療機関での診察が必要なケース

次のような症状がある場合は、自己処置をせず、必ず医療機関を受診しましょう。

- 爪のまわりが赤く腫れている

- 出血や膿がある

- 歩くと強い痛みがある

- 発熱やズキズキとした炎症が続く

また、糖尿病や血流障害のある方は、傷の治りが遅く感染しやすいため、軽い巻き爪でも自己判断せず、必ずかかりつけ医に相談してください。

巻き爪は見た目よりも深刻な症状につながることがあります。

「少し痛いだけ」と放置せず、早めに専門家の診察を受けることが、悪化や再発を防ぐ第一歩です。

病院では何科を受診すればいい?

巻き爪の対応は病院によって変わるかもしれませんが、一般的には皮膚科や整形外科が対応します。皮膚科は爪も診療範囲内なので、初めて診てもらう場合はここが適しています。ただし、症状が重い場合や炎症や化膿がある場合は、形成外科や整形外科を紹介されることもあります。

ドクターネイル爪革命の巻き爪ケア

ドクターネイル爪革命では、専門知識と技術を持つ有資格者が、一人ひとりの爪の状態に合わせた巻き爪ケアを行っています。専用のフットケアマシンを使用し、爪が薄い方・厚い方・軽度から重度まで幅広い症状に対応可能です。

また、全国にある各店舗では、サロンでの施術だけでなく、介護施設やご自宅への訪問ケアにも対応しています。

「歩くのがつらい」「外出が難しい」といった方にも安心してケアを受けていただける体制が整っています。

【手順1】足の状態確認・カウンセリング

足や爪の状態を確認しながらヒアリングを行います。爪の形や厚さ、傷口や炎症がないかをチェックしていきます。(もし傷口や炎症があった場合は、医療機関をご紹介します。)

【手順2】爪の掃除

清潔な状態にするために足や爪を洗います。滅菌・消毒した器具で爪アカを取り除くなど、必要な前準備を進めていきます。爪が分厚くなっている場合には巻き爪の矯正が難しくなるので、肥厚した爪を専用のマシンで削ってから巻き爪ケアを行います。

【手順3】状況に応じた巻き爪ケア

所要時間は15分前後です。爪に形状記憶合金ワイヤーを取り付け、ワイヤーが元に戻ろうとする力を利用して巻き爪の食い込みを引き上げる方法です。爪の食い込みによる痛みを軽減しつつ、ワイヤーが日常生活の邪魔にならないように、コーティングして矯正してきます。時間をかけて爪を健康な状態に矯正し、正常な状態で伸びるように促していきます。

巻き爪の厚さや状態により違いますが、2~3カ月で良くなる人もいれば、半年やそれ以上かかる人もいます。巻き爪の状態に応じた技術と経験が必要な対処法です。

※状況に応じた巻き爪ケアが可能です。その種類については、以下の記事をご参考ください。

巻き爪矯正|8種類の方法を比較【痛み・費用・回数】

巻き爪矯正|8種類の方法を比較【痛み・費用・回数】

フットケア専門家による巻き爪ケア:ビフォーアフター

ドクターネイル爪革命で行った巻き爪ケアの事例をご紹介します。

巻き爪でお悩みの方へ

巻き爪で懸念されることは、放っておくことによる症状の悪化です。

「痛いけど我慢できる、いつか自然に治るだろう」と自己判断をするのは危険です。放置したことによって更に悪化するケースは決して少なくはありません。

また、「巻き爪 治し方」とインターネットで検索し、巻き爪を自分で治そうとしたら悪化させてしまった、という方もいらっしゃいます。ネット上の他人の体験談を信じ込まないようにしてください。ご自身の状況に応じて、医師や専門家に相談することをおすすめいたします。

巻き爪の悩み相談

爪の食い込みが気になる方、違和感を感じつつ放置してしまっている方は、ドクターネイル爪革命の相談窓口をご活用ください。

巻き爪ケアのご案内

巻き爪でお悩みの方は、全国に約200拠点以上あるドクターネイル爪革命の店舗へお気軽にご相談ください。施設等への出張サービスによるフットケアも行っています。

※当サイトより得られる情報やサービスは、フットケアについて専門知識を持った有資格者の知識・見解を元に掲載しているものであり、当サイト利用者様の個別・具体的な症状を踏まえた診断を行うものではありません。ご自身の個別・具体的な症状等においての対処方法については、必ず医師にご相談のうえ、専門的な診断を受けるようにしてください。

※「シックネイルケアセラピスト®」は、一般社団法人国際 コ・メディカルアンドヘルスケア協会の登録商標です。